腎盂腎炎について

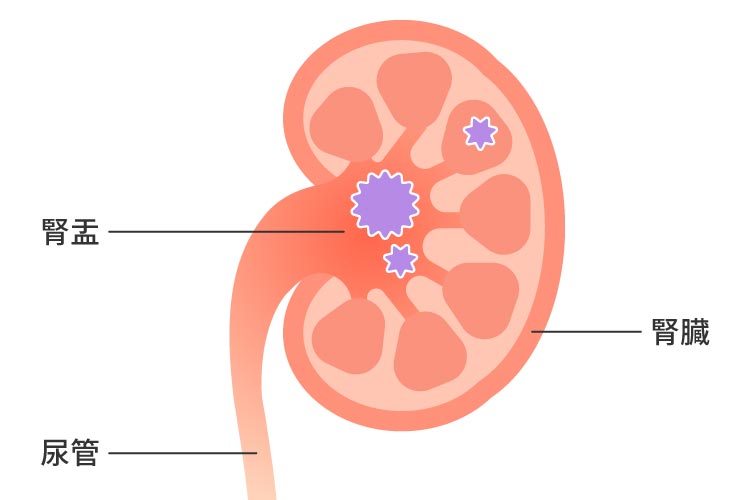

腎盂とは、腎臓で作られた尿を一時的に溜まるとされる部分で、腎臓の一部でもあります。尿はこの腎盂から尿管、膀胱、尿道を経て、体外へと排出されていきます。この腎盂が主に細菌に感染してしまうことで、炎症が起きている状態を腎盂腎炎といいます。なお、基礎疾患の有無によって急性と慢性に分けられます。

急性腎盂腎炎は、尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に何らかの基礎疾患がないとされる患者さまが発症する腎盂腎炎です。この場合、尿道からの上行感染による細菌感染(主に原因菌は大腸菌)による発症がほとんどで、若い女性(20~30代)の患者さまが多いです。同疾患では頻尿や排尿時の痛みといった膀胱炎の症状が先行してみられることがあります。よく見受けられるのは発熱、寒気(悪寒)、腰や背中に痛み、吐き気、倦怠感などです。

また慢性腎盂腎炎は、尿路に基礎疾患があるとされる患者さまが発症します。膀胱逆流症や尿路奇形があるとされる小児をはじめ、尿路に腫瘤や結石、前立腺肥大症などに罹患している高齢者の患者さまがよく見受けられます。細菌感染によって発症するとされますが、原因菌に関しては、ひとつではなく多々あります。症状に関しては急性と比べると軽度で、微熱や腰背部が少し痛む程度の症状等がみられます(人によっては無症状なこともある)。

さらに尿検査をすれば、急性と同様に膿尿や細菌尿を確認できます。このような状態が慢性的に続くのですが、これといった治療をしなければ、腎機能に低下がみられ、腎臓が萎縮するなどしていきます。

また結石が嵌頓するなどして急性症状が現れたり、症状が憎悪したりするといったこともあります。このような状態にあると急性腎盂腎炎と同様の症状が現れるようになります。

検査について

診断をつけるための検査としては血液検査や尿検査を行います。これらによって炎症の程度であるとか、細菌の有無や種類などを調べていきます。さらに画像検査(腹部超音波検査、腹部CT 等)で腎盂や尿管の状態を確認することもあります。

治療について

急性腎盂腎炎であれば、薬物療法として抗菌薬(ニューキノロン系、セフェム系、ペニシリン系 等)を投与していきます。また慢性腎盂腎炎の患者さまでは基礎疾患の治療が中心となります。なお急性的に発症した、慢性に経過している症状が憎悪したという場合は、抗菌薬を使用していきます。

また症状の程度に関係なく、水分を多めに摂取していくことで尿路にいるとされる細菌も尿と一緒に排出させやすくしていきます。